Долговременное хранение электронных документов. Технологии, законодательство, комментарии экспертов рынка

ICT-Online.ru: Какие программные и аппаратные решения из реестров Минцифры и Минпромторга позволяют обеспечить защиту и долговременное хранение электронных данных, какие из них выбрать организациям того или иного профиля?

Ведущий эксперт-аналитик компании ЭОС, эксперт ИСО Наталья Храмцовская: Мой многолетний опыт использования компьютерных и информационных технологий, а также опыт анализа существующего практического опыта консультирования подсказывают мне следующее:

- Идеальных, пригодных на все случаи жизни программных решений нет ни за рубежом, ни в России – и в ближайшие годы их появление не ожидается.

- Практически любое решение, тем не менее, может использоваться для защиты и долговременного хранения электронных данных, при условии, что его технические недостатки (например, ограниченность функциональных возможностей) компенсируются организационными мерами – особенно если речь идёт о краткосрочной и среднесрочной перспективе.

- Практически все известные решения придется заменять примерно лет через 10. Ввиду этого, организациям не имеется смысла внедрять слишком дорогие и продвинутые решения, если эти продвинутые функциональные возможности в ближайшие годы использоваться не будут. В то же время приобретаемые решения должны поддерживать удобный перенос данных в будущие новые системы.

Ведущий эксперт-аналитик компании ЭОС, эксперт ИСО Наталья Храмцовская.

Фото предоставлено компанией ЭОС

Советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис», к.т.н. Сергей Кирюшкин: Ключевым вопросом, который следует учитывать при реализации защиты при долговременном хранении электронных документов, является обеспечение возможности сохранения свойств безопасности электронных документов на всех этапах их жизненного цикла. При длительном архивном хранении задача сводится к использованию усовершенствованных форматов электронных документов, которые содержат метки доверенного времени и сведения о статусе сертификатов ключей проверки электронной подписи. Решение, обеспечивающее архивное хранение таких документов, должно их правильно проверять и, при необходимости, выполнять функцию пролонгации атрибутов, подтверждающих действительность электронного документа.

Советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра

ООО «Газинформсервис», к.т.н. Сергей Кирюшкин.

Фото предоставлено компанией «Газинформсервис»

Президент компании «ДоксВижн» Владимир Андреев: Основная проблема организации долгосрочного хранения электронных документов (более 15 лет хранения) заключается в том, что в России пока нет единой универсальной нормативной базы, которая бы регламентировала правила, форматы, протоколы передачи электронных документов в государственные и другие архивы. Однако переход на безбумажный документооборот в различных прессах уже идет, несмотря на отсутствие нормативной базы, ведь хранить документы, подписанные усовершенствованной подписью (со штампом времени) можно достаточно долго (до 15 лет) и все это время они будут сохранять свою юридическую значимость. А за это время такая нормативная база будет сформирована. Поэтому решения по организации долгосрочного архива уже сейчас предлагают практически все поставщики систем класса СЭД (ECM, CSP) включенные в реестры отечественного ПО (код реестра - 06.12 Программное обеспечение средств внутреннего электронного документооборота). Эти решения могут поставляться в виде «готового» коробочного решения или в виде проектных наработок.

Президент компании «ДоксВижн» Владимир Андреев.

Фото предоставлено компанией «ДоксВижн»

Директор по развитию направления разработки и внедрения ПО компании «Инфосистемы Джет» Максим Мельситов: Ситуация с программными и аппаратными решениями сейчас вполне благополучная, - у отечественных вендоров есть зрелые решения для создания и хранения электронных архивов. В качестве примера можно привести Directum, которая предлагает разные виды архивов, краткосрочных и долгосрочных. Эти решения базируются на платформе управления корпоративным контентом, используют УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) для юридически значимой документации и иные виды электронных подписей для обеспечения верификации процессов работы с документами.

Директор по развитию направления разработки и внедрения ПО

компании «Инфосистемы Джет» Максим Мельситов.

Фото предоставлено компанией «Инфосистемы Джет»

Руководитель направления систем хранения данных и резервного копирования компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Кострюков: Если у организации достаточно большие архивы в сотни терабайт (как в государственных органах, ритейле, финансовом секторе), стоит задуматься об аппаратном носителе, так как хранить архивы на серверах и традиционных СХД будет дорого. Тут выбор ограничен ленточными картриджами LTO и оптическими Blue Ray дисками большой емкости. Использование одиночных внешних дисков HDD и SSD - удел небольших компаний.

Руководитель направления систем хранения данных и резервного копирования

компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Кострюков.

Фото предоставлено компанией «Инфосистемы Джет»

LTO (Linear Tape-Open) - распространенный в мире стандарт хранения данных на магнитной ленте для систем резервного копирования и долгосрочного архивного хранения. Этот метод хранения данных имеет низкую стоимость, высокую надежность и долгий срок службы (30 лет). К тому же ленточные картриджи не потребляют электричество. Но, к сожалению, ленточных библиотек в реестре Минпромторга России сейчас нет.

Системы хранения с дисками HDD и/или SSD предназначены для оперативного хранения данных (не больше 3-5 лет), обходятся гораздо дороже ленточных библиотек, зато скорость доступа к данным у них намного выше. Они подходят скорее для организаций с небольшим объемом документов либо при гибридном подходе к хранению данных для резервных копий критичных систем и других данных, к которым нужен быстрый доступ.

Достаточно удобное и недорогое (по сравнению с СХД) аппаратное решение для долгосрочного хранения, способное заменить ленточные библиотеки, несмотря на существенно меньшую емкость - библиотеки с оптическими Blue Ray дисками, поставляемые российским вендором ЭЛАР и зарегистрированные в реестре Минпромторга России.

Руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР Александр Кузнецов: В соответствии с Распоряжением Правительства от 16 марта 2024 г. № 637-р утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления, где закреплено увеличение количества электронных документов в процессах документооборота. К 2030 году внутриведомственное и межведомственное взаимодействие в органах власти, документооборот между организациями, взаимодействие бизнеса и государства, преимущественно, будет в электронном виде. Вырастет количество электронных форматов документов, что породит усиление нагрузки на правовую и программно-аппаратную части. На законодательном уровне планируется утверждение новых форматов электронных документов и легитимизация отказа от бумажных носителей в соответствующих бизнес-процессах. В свою очередь, станет необходимо адаптировать функциональность информационных систем и обеспечивать процессы хранения возрастающих объемов цифровой информации с учетом требований законодательства.

Руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР Александр Кузнецов.

Фото предоставлено компанией ЭЛАР

В этой связи решения по управлению электронными данными нужно рассматривать в комплексе. Конкурентными будут те отечественные компании, которые предложат заказчикам удовлетворение максимального количества потребностей в обработке и хранении цифровых данных.

Руководитель направления электронного документооборота и систем управления документами RAMAX Group Лариса Тюминкина: Классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных включает в себя множество классов, и входящее в них ПО позволяет обеспечить защиту и долговременное хранение электронных данных. Среди них стоит выделить средства хранения данных, средства резервного копирования, средства мониторинга и управления, средства криптографической защиты информации и электронной подписи, средства распознавания символов, инструменты обработки, анализа и распознавания изображений, средства электронного документооборота, средства управления информационными ресурсами и средства управления основными данными (ЕСМ, MDM). Многие вендоры, продукты которых зарегистрированы в реестре отечественного ПО, являются нашими партнерами, среди них 1С, DocsVision, Directum, Soica и др.

Руководитель направления электронного документооборота

и систем управления документами RAMAX Group Лариса Тюминкина.

Фото предоставлено RAMAX Group

Выбор подходящего решения для защиты и долговременного хранения электронных данных зависит от ряда факторов, таких как масштаб организации, объем данных, требования к безопасности, бюджет, соответствие регуляторным требованиям. Поэтому в своей практике при внедрении систем хранения и управления электронными данными большое значение мы уделяем этапу предпроектного обследования, на котором проводим анализ существующих процессов, выясняем предпосылки и ожидания по результатам проекта, демонстрируем прототипы, оцениваем бюджет.

Менеджер по развитию продуктов на платформе LANIT Document Management ЛАНИТ Константин Федоров: Организовать юридически значимое хранение электронных документов в первую очередь помогают системы хранения (СХЭД) и электронные архивы (в Реестре российского ПО это класс 09.17). Но мы рекомендуем подойти к работе с документами более комплексно и обратить внимание не только на отдельные системы хранения, но и на полнофункциональные платформы по управлению всем цифровым контентом компании (класс CSP). Они позволяют использовать несколько связанных решений для оптимизации документооборота разных бизнес-процессов, а также хранить все документы в единой защищенной базе.

Менеджер по развитию продуктов на платформе LANIT Document Management ЛАНИТ Константин Федоров.

Фото предоставлено группой ЛАНИТ

Пример подобной системы ‒ платформа LANIT Document Management (LDM). Она как раз позволяет управлять контентом независимо от аппаратных требований, закрывать потребности клиентов и выполнять требования законодательства по созданию хранилищ.

Менеджер продуктов «Цитрос» компании SL Soft Наталья Лапшина: На российском рынке довольно много решений, обеспечивающих хранение большого массива документов и решающих частные задачи, есть и комплексные платформы, покрывающие сразу большой набор потребностей в хранении.

Менеджер продуктов «Цитрос» компании SL Soft Наталья Лапшина.

Фото предоставлено компанией SL Soft

Для хранения электронных документов на протяжении длительного срока важно обеспечить юридическую значимость, воспроизводимость и сохранность. Для этого рекомендуется использовать архивные форматы, которые позволят прочесть и использовать документы спустя продолжительное время: для контента документов - формат PDF/A, для подписей - CAdES-A. Все это реализовано в нашем продукте «Цитрос Архив».

Универсального совета по выбору конкретного продукта для организаций быть не может: нужно отталкиваться от исходных потребностей компании, которые он должен покрывать. Единственное, что обязательно требуется учесть - в основе решения для обеспечения сохранности юридической значимости должны лежать сертифицированные криптосредства.

ICT-Online.ru: Как создать систему хранения электронных документов (СХЭД) в организациях и учреждениях? Как влияют на этот процесс новые правила Росархива?

Наталья Храмцовская (ЭОС): Правила Росархива – с моей точки зрения, в целом неудачный, во многом морально устаревший документ, пригодный разве что для наиболее слабых в информационном отношении организации. В то же время те отдельные положения Правил, которые организация сочтёт полезными, вполне можно использовать.

Гораздо лучше опираться не на Правила, а на передовой опыт родственных предприятий и учреждений, тем более что за отклонения от Правил как таковые не наказывают – наказания следуют за неисполнение иных законов и нормативных правовых актов, и также возможен ущерб для деловой деятельности и репутации, связанный с ненадлежащим (в т.ч. избыточно длительным) сохранением данных и документов.

Создание своей СХЭД организация должна начинать с проработки бизнес-кейса – какие ставятся цели, какой круг документов и контента СХЭД будет захватывать и сохранять, и какая от этого ожидается деловая отдача – и покроет ли она риски и затраты. Нужно определиться с тем, будет ли хранение осуществляться своими силами или будут использоваться услуги третьей стороны.

Особое внимание следует обратить на законодательно-нормативные требования и правовые риски, на защиту секретной и конфиденциальной информации, персональных данных, на удовлетворение деловых потребностей самой организации.

Необходимо оценить затраты на период в 5-10 лет, включая потребность в новых компетенциях, в переподготовке персонала, затраты на приобретение и техническую поддержку оборудования и программного обеспечения, на вывод данных в новую систему в конце жизненного цикла ПО и т.д.

Сергей Кирюшкин («Газинформсервис»): Для электронных документов с электронной подписью прежде всего внедрять использование усовершенствованных форматов электронной подписи *AdES и средств обеспечения пролонгации атрибутов, подтверждающих действительность электронного документа. Кроме этого, следует обратить внимание на возможность использования для подписания электронных документов со сроками хранения до 12 лет квалифицированных сертификатов со сроком действия от 12 лет, которые после поправок 2023 года в Федеральный закон от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» могут изготавливать аккредитованные УЦ. Правилам Росархива это не противоречит.

Владимир Андреев («ДоксВижн»): Как мы уже отметили, единых правил организации долгосрочного архива нет. Каждая организация сама определяет порядки хранения и организацию валидности документов. Приказ N 77 Росархива является достаточно высокоуровневым документом и определяет как понятие СХЭД, так и ее функциональность. Исполнение требований данного документа является обязательным только для гос- и муниципальных учреждений, и скорее всего для этого сегмента в ближайшее время появятся продукты, которые будут соответствовать данным требованиям (у нас уже есть ряд проектов с подобной функциональностью). Коммерческие организации могут использовать эти рекомендации по своему усмотрению. На наш взгляд, реализация всех функций данного приказа является явно избыточной для ведения электронного архива, но по мере прояснения ситуации по требованиям к долгосрочному хранению и передаче в госархивы будут сформированы более компактные решения СХЭД для коммерческих организаций на основе сложившегося опыта.

Максим Мельситов («Инфосистемы Джет»): Система СХЭД должна дублировать физический архив. Электронных документов становится всё больше - например, достаточно давно появились электронные трудовые книжки, и, конечно, в связи с этим разрабатываются новые правовые акты. Все ключевые вендоры, которые разрабатывают и предоставляют решения для хранения архивов, активно участвуют в этом процессе, присутствуют в комитетах, которые обсуждают введение новых стандартов, отслеживают все изменения законодательства в этой сфере. Поэтому организация, которая покупает решения для работы с архивами, как правило, получает «пакетом» и соответствие хранимых документов всем необходимым стандартам.

В результате создания СХЭД организация должна получить комплекс, включающий систему обработки электронных документов, которая позволяет автоматизировать процесс документооборота, плюс решения, обеспечивающие процессы архивации и управления архивом.

Чтобы успешно и безопасно создать СХЭД, советую обратиться к компании-интегратору, у которой есть устоявшиеся практики и проектный опыт. Специалисты, которые работают в сфере корпоративных решений, знают, как создавать программную и аппаратную часть архивов, как выстроить бизнес-процессы вокруг процесса архивации, как интегрировать между собой внутренние системы компании и как обеспечить безопасность при обработке и хранении документов.

Александр Кузнецов (ЭЛАР): Правила временного хранения архивных документов в СХЭД регламентируются Приказом Росархива №77. Важно отметить перечень Поручений Президента РФ Пр-616, п.8 от 30 марта 2024 года, который запускает новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и Распоряжение Правительства от 16 марта 2024 г. № 637-р по стратегическому направлению в области цифровой трансформации государственного управления. В этих документах закреплена необходимость развития цифровых платформ и процессов хранения электронных архивных документов на региональном и федеральном уровнях. Непосредственно речь идет о создании цифровых сервисов, в том числе на базе ГИС «Платформы ЦХЭД» для организации процессов передачи электронных архивных документов на госхранение.

Таким образом, СХЭД становится важнейшим звеном между целевыми информационными системами учреждения, где производится оперативная работа с документами, и архивными информационными системами федеральных и государственных архивов, обеспечивающими прием документов на постоянное хранение. Усиливает ценность СХЭД практическая невозможность доработки существующих в организациях СЭД – это долго и дорого. Поэтому именно СХЭД берет на себя вопросы комплектования, учета, юридически значимого хранения и передачи документов на госхранение.

В этой связи есть несколько основных критериев для систем подобного класса.

- Централизация – в рамках холдинга, территориальной сети ведомства или региональных органов власти субъекта РФ могут быть разные информационные системы – источники комплектования ведомственного архива. СХЭД должна обеспечивать процессы приема документов из разных подразделений и информационных систем на базе единой платформы с возможностью разграничения прав доступа.

- Безопасность – СХЭД должна строится на промышленной платформе электронного архива, обеспечивающей защищенную среду хранения информации.

- Функциональность – СХЭД должна обеспечивать полный спектр процессов комплектования, хранения и использования электронных документов, проверки и контроля их юридической значимости.

- Интегрируемость – СХЭД должна реализовывать интеграционные решения любого уровня как с ведомственными информационными системами, так и с государственными.

- Легитимность – СХЭД и процессы, создаваемые внутри платформы, должны полностью выполнять требования законодательства.

Лариса Тюминкина (RAMAX Group): Новые правила Росархива, вступившие в силу с 17 сентября 2023 года, вводят более детальное регулирование процессов работы с электронными архивными документами и устанавливают более жесткие требования, направленные на обеспечение их долговременного хранения и юридической значимости.

Прежде всего, новые правила позволяют хранить электронные документы не только на обособленных носителях, как это было раньше, но и в специализированных информационных системах хранения – СХЭД (системы хранения электронных документов). Согласно правилам, единицей систематизации электронных документов остается дело, однако при составлении описей документов вместо классического формирования электронных дел вводится включение документов в описи с составлением реестров файлов. Это позволяет более точно учитывать каждый документ и его компоненты на уровне архива.

Важным нововведением стала возможность для коммерческих организаций привлекать сторонние компании для хранения своих электронных архивных документов на условиях аутсорсинга.

При создании СХЭД в организации необходимо определить соответствующие технические и программные решения, позволяющие реализовать все требуемые функции по приему, хранению, учету и использованию электронных документов в соответствии с нормативами. Также должны быть разработаны регламенты работы с электронными документами на всех этапах их жизненного цикла.

Константин Федоров (ЛАНИТ): Перед созданием СХЭД компании стоит решить вопрос хранения неструктурированных документов: изображений, PDF-файлов и других видов документов, которые нельзя обработать машиночитаемым способом и узнать их содержимое без описания атрибутивного состава.

СХЭД должна не просто собирать и хранить файлы, а выполнять целый набор процедур, установленных Приказом Федерального архивного агентства от 31.07.2023 № 77 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях»:

- Систематизация документов по фондам и описям, создание передаточных описей и актов.

- Формирование контейнеров, мета-описаний, визуальных представлений документов, сохранение документов с электронной подписью и приложениями.

- Проверка входящих документов на дубли.

- Выдача документов, проведение экспертизы ценности и дальнейшего решения о необходимости дальнейшего хранения.

- Уничтожение и удаление документов из системы, а также другие процедуры.

- Проверка целостности и воспроизводимости данных.

Наталья Лапшина (SL Soft): Ключевое, что определили новые правила Росархива в части электронных документов - это понятие «электронный архивный документ», саму возможность использования систем хранения электронных документов (СХЭД), а также базовые требования к ним.

При создании СХЭД важно помнить, что она должна выполнять функции по приему и хранению электронных документов в установленном формате, их комплектованию и учету, отслеживанию сроков хранения, а также учету выдачи документов - то есть все процессы архивного делопроизводства. При этом делопроизводственные процессы обязательно должны сопровождаться оформлением соответствующих актов, описей и печатных форм.

Если СХЭД еще не создана в ИТ-инфраструктуре, то первый шаг - определить необходимый набор действий в реализации каждой функции, изложенной в пункте 137 Правил. Далее компания разрабатывает, заказывает или выбирает и внедряет готовую систему, соответствующую потребностям.

Если СХЭД уже внедрена, то требуется проверить имеющуюся функциональность на наличие и достаточность функций (согласно ранее упомянутому пункту 137 Правил). При выявлении несоответствий требуется модернизация имеющейся системы.

Кроме того, в обязательном порядке необходимо скорректировать соответствующие внутренние регламентирующие акты.

Методолог-аналитик компании Directum Светлана Азарова: Согласно нормативно-правовой базе СХЭД является логичным продолжением оперативной системы электронного документооборота. То есть эти две системы должны быть отдельными и взаимодействовать между собой. Об этом как раз говорится в новых правилах Росархива, принятых в сентябре 2023 года.

Методолог-аналитик компании Directum Светлана Азарова.

Фото предоставлено компанией Directum

Начинать создание СХЭД нужно с обследования документального фонда и наведения в нем порядка. Важно понять, какие документы вы продолжите создавать и хранить в бумаге, а какие планируете перевести в электронный вид, есть ли среди них документы длительных сроков хранения. При проведении аудита необходимо решить, будете ли вы хранить в системе только скан-копии или оригиналы электронных документов, или и то, и другое. От этого зависит, какой функциональностью должна обладать ваша архивная система.

Если есть необходимость создать архив только сканов бумажных документов, подойдет практически любые базы хранения, такие, например, предлагают компании внеофисного архивирования. Для электронных оригиналов, а таких сейчас все больше, СХЭД нужно тщательно выбирать по многим критериям. Нужно оценить, как реализует система основные задачи: сохранять достоверность документа, его юридическую значимость, целостность и пригодность для использования спустя 10 и более лет. Кроме того, нужно обратить внимание, реализуются ли требования Росархива, утвержденные приказом №77. В новых правилах появился целый раздел, посвященный электронным документам.

В ходе обследования нужно учесть, из каких источников архивная система будет получать документы, умеют ли эти источники формировать форматы передачи с учетом требований, о которых говорится в приказе Росархива. Либо может потребоваться доработка систем-источников. А также нужно учесть этап подготовки технических средств для разворачивания СХЭД.

Важный этап – это придание правого статуса электронному архиву и документов внутри него. Согласно новым правилам, необходимо разработать или внести изменения в локальные нормативные акты, относящиеся к хранению документов.

Руководитель практики внедрения CSP компании ELMA Раис Ахкямов: Создание СХЭД комплексная задача, для решения которой требуется реализация организационных мер (принятие ЛНА в части хранения и обработки документов), поддержка со стороны аппаратного и программного обеспечения. Если говорить о порядке создания СХЭД, то начинать следует с формирования списка источников электронных документов. Из очевидного в этом списке в большинстве случаев будет система СЭД, КЭДО, операторы ЭДО. В зависимости от специфики деятельности организации и распределения документов, источником документов могут быть так же системы САПР, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, порталы для сотрудников, поставщиков, клиентов, отдельные системы согласования договоров, конструкторской документации и т.д.

Руководитель практики внедрения CSP компании ELMA Раис Ахкямов.

Фото предоставлено компанией ELMA

Для государственных и муниципальных органов к этому списку добавляются системы ГосЭДО, межведомственного документооборота. Такое большое количество потенциальных источников электронных документов требует особого внимания к поддерживаемым СХЭД механизмам взаимодействия с другими системами.

Новые правила РосАрхива направлены на уточнение и консолидацию требований к СХЭД. По большому счету они объединяют в себе требования из различных нормативных документов к системам хранения и обработки электронных документов. Эти правила являются готовым чек-листом для создаваемых СХЭД, и в этом плане сильно упрощают процесс подготовки к созданию СХЭД, её внедрению и эксплуатации.

Директор сервиса Безбумажный офис F.Doc Михаил Легченко: Создание защищенной системы хранения информации должно базироваться на обеспечении основных принципов кибербезопасности. Соблюдение принципа конфиденциальности способствует предотвращению утечек и разглашения информации. Принцип целостности информации призван не допустить как преднамеренного, так и случайного изменения содержания данных при выполнении каких-либо операций с ними. Реализация принципа доступности информации предполагает бесперебойный доступ к информации и к информационным системам.

Директор сервиса Безбумажный офис F.Doc Михаил Легченко.

Фото предоставлено компанией F.Doc

Что касается построения системы информационной безопасности в целом, то в этом вопросе следует придерживаться комплексного подхода при выборе способов и средств защиты, учитывая методы и модели нарушителя, векторы атак. Также не стоит забывать и про комплаенс в части соответствия законодательству.

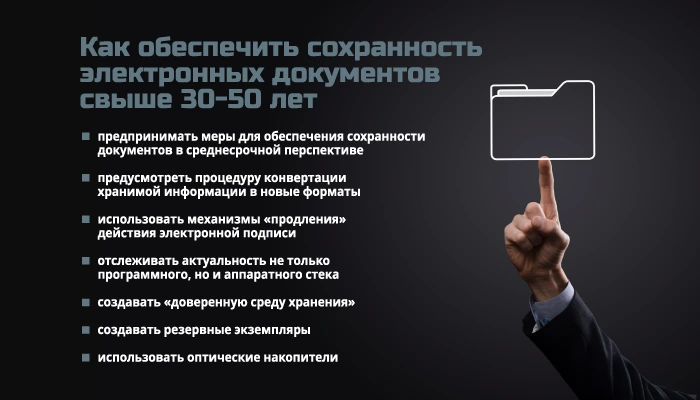

ICT-Online.ru: Как обеспечить сохранность электронных документов свыше 30-50 лет?

Наталья Храмцовская (ЭОС): Сегодня стоит задача обеспечить сохранность электронных документов в течение ближайших 30 лет и передать их в приличном виде следующему поколению архивистов. Гадать сейчас о том, какое будет через полвека законодательство, деловые потребности и технологии не имеет смысла.

Сегодня мы должны предпринимать все разумные меры, доступные для нас – с учётом располагаемых финансов, кадров и ресурсов – для обеспечения сохранности документов в среднесрочной перспективе, используя сочетание правовых, организационных, технических мер, а также ознакомление и обучения.

Следует понимать, что решить задачу с использованием какого-то одного решения или технологии вряд ли получится, придётся использовать постоянно меняющийся стек подходов и решений. Состав этого стека будет очень сильно зависеть от специфических условий деятельности организации, ей финансовых, кадровых и технических возможностей.

Сергей Кирюшкин («Газинформсервис»): Фактически ответил на этот вопрос, отвечая на первый и второй вопросы. Отличие в том, что на таких сроках хранения, вероятнее всего, придется предусмотреть процедуру конвертации хранимой информации в новые форматы, поскольку старые на определенном этапе не будут поддерживаться, а возможно, и в другие принципы хранения. Эти вопросы прорабатываются на законодательном уровне, но пока, к сожалению, в РФ такого федерального законодательства нет. Поэтому сейчас нужно выбирать современные информационные системы, поддерживающие форматы длительного архивного хранения, для их создания привлекать лицензиатов ФСБ и ФСТЭК и следить за трендами в области архивного хранения, поручать задачу эксплуатации архива грамотным специалистам.

Владимир Андреев («ДоксВижн»): Сейчас нет единого подхода, тем более закрепленного нормативно. Превалируют две точки зрения - создание «доверенной среды хранения», которая обеспечивает «гарантии» сохранности документов и использование механизмов «продления» действия электронной подписи, так называемой перештамповки. Эти подходы не исключают друг друга, а скорее являются взаимодополняющими. Но ни тот, ни другой не закреплены нормативно. Очевидно, ответы появятся в готовящемся законе, о котором мы сказали выше, вслед за чем появятся необходимый подзаконные акты, вносящие ясность в этот вопрос. Однако технологические решения уже сейчас реализованы и могут быть использованы для организации долгосрочного хранения тех документов, к хранению которых не предъявляются те или иные требования.

Дмитрий Кострюков («Инфосистемы Джет»): Существующие на рынке аппаратные решения как раз созданы для долгосрочного хранения документов. Но есть нюанс: если архив нужно не только хранить, но и иметь доступ к документам, придется отслеживать актуальность и работоспособность не только программного, но и аппаратного стека решения - жизнь не стоит на месте, через 50 лет ваш архив будет цел и невредим, но может оказаться нечитаемым, так как приобрести новое рабочее считывающее оборудование невозможно. Необходимо встроить в бизнес-процессы компании регулярную проверку возможности восстановить данные из архива, доступность оборудования, и по необходимости проводить обновление и переезд архива на новые физические носители.

Максим Мельситов («Инфосистемы Джет»): Чтобы не возникла такая проблема, электронный архив должен стать частью корпоративной архитектуры (в том числе и данных), чтобы как минимум обеспечить наследование или миграцию форматов при изменении технологического стека.

Александр Кузнецов (ЭЛАР): Если мы говорим о холодном долговременном хранении, когда для обеспечения отказоустойчивости наиболее ценные или наименее востребованные данные, либо сведения, которые по требованиям законодательства необходимо хранить постоянно, переносятся с дорогих носителей «горячего» хранения на дешевые системы «холодного» хранения, то чемпионом по долговечности и надежности являются оптические накопители.

На протяжении всего срока хранения оптические накопители не изнашиваются и не нуждаются в замене, в отличии от магнитных (лента, HDD) или твердотельных носителей (SSD). Стоимость хранения информации на «оптике» существенно дешевле по сравнению с традиционными СХД.

Для чтения и записи данных автоматический робот-манипулятор перемещается внутри библиотеки и производит выемку и доставку дисков в свободный привод. Стоит отметить, что дисковые магазины являются съемными и маркируются специальными радиочастотными метками (RFID). Это дает возможность масштабировать хранилище, создавая обособленные офлайн репозитории. Для обеспечения неизменности данных при долговременном хранении поддерживается технология WORM, то есть однократная запись без возможности удаления или изменения данных.

Благодаря включению в реестр РЭП, оборудование ЭЛАР поставляется по 44-ФЗ с учетом ограничений по ПП РФ №878 (нацрежим).

Лариса Тюминкина (RAMAX Group): В эпоху цифровой трансформации, когда все больше компаний постепенно уходят от бумажного хранения, внедряя системы электронного, и часть информации существует только в виде файлов на компьютерах, крайне важно позаботиться о том, чтобы ценные данные не были безвозвратно утрачены со временем.

При обеспечении долгосрочной сохранности документов главный вызов состоит в том, что технологии быстро устаревают, форматы файлов, аппаратное и программное обеспечение для их чтения постоянно меняются. То, что сегодня кажется надежным способом хранения данных, через 30-50 лет может оказаться полностью нечитаемым. Поэтому необходимо тщательно подойти к вопросу выбора используемых технологий, СХЭД, форматов файлов. Для обеспечения целостности информации важно вести документацию и создавать резервные копии данных, распределяя их между несколькими хранилищами.

Организации должны разработать и последовательно реализовывать долговременные стратегии по управлению цифровыми архивами, включающие регулярное обновление носителей, миграцию данных, резервное копирование, контроль доступа и шифрование особо ценной информации.

Константин Федоров (ЛАНИТ): Поставим вопрос немного иначе: как обеспечить возможность долгосрочного юридически значимого хранения свыше 10 лет, потому что далее процедуры будут уже идентичны.

На горизонте 10-15 лет пока нет электронных подписей, которые можно будет проверить к этому времени. Так что в любом случае компании надо будет переподписывать документы в архиве актуальной на тот момент подписью. Кроме того, в это же время будет истекать сертификат удостоверяющего центра, выдавшего первую подпись. Для подписания архивных документов используют специальный тип электронных подписей CAdES-A, которые подтверждают подлинность и хранят в себе архивные метки (штампы) времени.

Получается, что в процессе хранения архивных документов их придется переподписывать неоднократно. А значит, система хранения должна уметь самостоятельно отслеживать срок действия подписи и заранее уведомлять пользователей о том, что пора переподписать документы.

Наталья Лапшина (SL Soft): Для обеспечения сохранности документов необходимо создавать резервный экземпляр, с помощью которого можно восстановить утраченный или поврежденный документ.

При хранении на обособленных физических носителях требуется раздельно размещать физически обособленные носители электронных документов в специально оборудованных местах хранения (металлические стеллажи, шкафы, контейнеры). А также – периодически проверять физическое состояние носителей и при необходимости обеспечивать миграцию на новые.

Но для электронных документов важно предусмотреть не только сохранность, но и юридическую значимость при таких длительных сроках хранения. Четких указаний законодательства на этот счет пока нет, и в полной мере можно руководствоваться только требованиями 63-ФЗ «Об электронной подписи». Поэтому на настоящий момент доступны несколько способов сохранения юридической значимости электронных документов, таких как ручное переподписание, автоматическое переподписание, подтверждение юридической значимости доверенной третьей стороной и перештамповка.

Светлана Азарова (Directum): Задача СХЭД поддерживать все свойства электронных документов (ЭД): аутентичность, достоверность, целостность, воспроизводимость, а также юридическую значимость в течение всего срока их архивного хранения. И это требует определенных технических подходов и процедур, просто сохранить документ недостаточно.

Чтобы поддерживать свойства и аутентичность, во-первых, документ нужно поместить в такую среду хранения, которая не даст его каким-либо образом изменить. Это как раз позволяет делать специальная система, она же должна поддерживать проверки на целостность, резервное копирование и другие процедуры. Иначе не избежать проблем.

Например, известно, что срок действия сертификата электронной подписи (ЭП) составляет год, сертификат проверки ключа действует 15 месяцев. И некоторые компании уже сталкиваются с тем, что спустя несколько лет не могут подтвердить достоверность цифровой подписи. Для гарантии юридической силы ЭД необходимо использовать метку доверенного времени и подтверждение действительности сертификата ЭП на момент подписания. Поэтому при выборе информационной системы нужно учитывать - есть ли у нее инструменты для усовершенствования ЭП. Это обеспечит и юридическую значимость на длительном сроке до 50 и более лет.

Если не удостовериться, что ваша СХЭД гарантирует сохранность и воспроизводимость, то может случится, что документ, созданный сегодня, через 10-20 лет не сможет распознать ни одна система. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о правильном формате архивного документа, который регламентирован.

Если не система не поддерживает сохранность документа по всем этим направлениям, то компания получает риски и штрафы, возможные проигранные судебные дела из-за непредставления документов или ненадлежащего их хранения, невозможности доказательства фактов хозяйственной деятельности.

Раис Ахкямов (ELMA): Сохранность электронных документов свыше 30-50 лет следует рассматривать в двух аспектах: сохранение юридической значимости и сохранение читаемости.

В вопросе юридической значимости текущие правила признают достаточным формировать метаданные о наличии электронных подписей и действительности их в момент подписания документа. Расширенные технологии, такие как формирование архивного контейнера электронной подписи, являются доступной для организаций, но необязательной опцией. Моё мнение тут - лучше использовать разумный максимум доступных технологий, тщательно взвешивая риски.

Что касается сохранения читаемости, то тут вопрос также распадается на две части: обеспечение физической сохранности и поддержка формата хранения с точки зрения ПО для воспроизведения документов. Для обеспечения физической сохранности применяются механизмы резервного копирования, регулярной проверки целостности носителей и выборочных проверок читаемости документов. С точки хранения формата хранения, при необходимости, требуется конвертировать документы из устаревших форматов. Тут надо понимать, что никто на 30-50 лет вперёд заглянуть не может, поэтому на текущий момент достаточно быть готовыми к тому, что потребуется поиск документов по СХЭД с учетом формата хранения. В случае возникновения риска потери воспроизводимости документа (например, в связи с утерей доступа к ПО для воспроизведения) требуется незамедлительно инициировать процедуры конвертации. Требования к ним достаточно четко прописаны в правилах РосАрхива (приказ Росархива от 31 июля 2023 года N 77) и национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 13008-2015.

Михаил Легченко (F.Doc): Согласно действующему законодательству, организации обязаны обеспечить хранение документов на протяжении определенных сроков, установленных в соответствии с типом документа. Обязательное хранение архива распространяется как на бумажные документы, так и на те, которые были подписаны в электронном виде.

В сентябре 2023 года вступили в силу новые «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», отменив аналогичный документ 2015 года. Новые правила конкретизировали условия организации электронного архива, выделив в отдельную главу порядок работы с ним.

Теперь для хранения электронных документов можно использовать систему хранения документов (СХЭД) и/или физически обособленные носители информации. Кроме того, организации вправе использовать услуги третьей стороны по хранению электронного архива, если ее устав предусматривает подобную деятельность. В соответствии с тем способом хранения, который компания определит для себя в качестве оптимального (за счет собственных ресурсов или с помощью услуг специализированного провайдера), необходимо выстраивать стратегию обеспечения сохранности электронных документов долговременного хранения.

ICT-Online.ru: Вопрос про гибридные архивы - что делать со старыми бумажными документами, как решаются вопросы их оцифровки?

Наталья Храмцовская (ЭОС): Единого решения здесь нет - возможен ряд подходов, которые, скорее всего, будут использоваться в сочетании.

Общим, однако, является желательность единого учёта архивных материалов вне зависимости от вида носителя, и наличие единой точки поиска и получения/запроса доступа.

В зависимости от конкретных обстоятельств, обычно желательно, чтобы хотя бы одна часть гибридного ресурса – электронная или бумажная – была полной, для чего она дополняется оцифрованными либо распечатанными копиями.

Наиболее ценные бумажные документы желательно сохранять. Ценные и часто используемые бумажные документы длительного и постоянного срока хранения желательно оцифровывать. В отношении не слишком ценных массовых бумажных документов временного срока хранения решение об оцифровке следует принимать с учётом того, удастся ли в результате оцифровки сформировать ресурс, имеющий боле высокую деловую ценность, чем исходные документы.

Обычно не следует оцифровывать бумажные документы, имеющие недостаточную правовую, деловую и историческую ценность и не позволяющие создать на их основе более ценный электронный ресурс.

Сергей Кирюшкин («Газинформсервис»): Оцифровывать, подписывать и хранить как электронный документ. Возможность уничтожения бумажного оригинала должна быть определена нормативным актом. Эти вопросы так же должны быть отрегулированы в разрабатываемом сейчас проекте федерального закона об архивном хранении электронных документов.

Владимир Андреев («ДоксВижн»): Нормальной практикой при реализации электронного архива является ведение гибридных «дел» где ведется учет как чисто электронных, так и бумажных документов. При этом при размещении бумажного документа в таком архиве фиксируется не только место его физического хранения, но и создается электронный образ данного документа, который может использоваться в автоматизированных бизнес процессах. В частности, подобные процедуры описаны в вышеупомянутом приказе Росархива №77.

Максим Мельситов («Инфосистемы Джет»): Бумажные документы сканируются и распознаются технологиями искусственного интеллекта и машинного зрения. Создаются карточки документов, они разбираются по составляющим, систематизируются. Если это графические документы, чертежи - применяются специальные решения, например, сканирование документов формата А0.

Александр Кузнецов (ЭЛАР): Законодательные ограничения не позволяют отказаться от бумажной формы для некоторых категорий документов. Для удобной работы с такими документами и снижения издержек по хранению бумажных оригиналов производится оцифровка бумажных носителей и создание электронных архивов. Электронный архив позволяет в 99 % случаев обходиться, в рамках производственной деятельности и отработки запросов регуляторов, скан-копиями документов. Бумага свозится на более дешевые с точки зрения хранения удаленные площадки.

Для оцифровки текущих поступлений документов, которые можно раскрепить (бухгалтерия, канцелярия), используются специальные высокоскоростные документные сканеры. Для архивных материалов (дел, чертежей) применяются профессиональные планетарные сканеры, которые позволяют эффективно сканировать документы в сшитом состоянии и нестандартные оригиналы, например, толстые и тяжелые подшивки.

Важным вопросом является программная платформа для управления гибридным архивом. Высока потребность в оперативном доступе к документам и в электронном, и в бумажном виде. Для этого система электронного архива (или СХЭД) должна «уметь» управлять базами данных электронных документов и научно-справочным аппаратом по учету хранения бумажных фондов. В этом случае пользователь всегда сможет найти нужный ему документ, даже если он еще не оцифрован, либо получить доступ к скан-копии и одновременно иметь представление о месте хранения бумажного оригинала.

Лариса Тюминкина (RAMAX Group): Создание гибридных архивов, сочетающих цифровые и бумажные документы, является актуальной задачей для многих современных организаций. С одной стороны, сегодня большая часть информации рождается в электронном виде, с другой – накопленное десятилетиями наследие зачастую существует только на бумажных носителях. Решением является оцифровка бумажных архивов путем сканирования и распознавания документов с использованием OCR-технологии.

Однако этот процесс требует тщательного планирования, организации и серьезных ресурсных вложений. Поэтому необходимо определить приоритеты оцифровки, создать структурированное электронное хранилище с возможностью поиска и резервного копирования, проработать вопрос обращения с оригинальными бумажными версиями после оцифровки, учитывая, что законодательные ограничения не позволяют полностью отказаться от бумажной формы для некоторых категорий документов.

Константин Федоров (ЛАНИТ): Начнем с того, что сейчас по закону есть два способа долгосрочного хранения документов:

- простая оцифровка документа без придания электронной копии юридической значимости;

- хранение изначально электронного документа, подписанного электронной подписью без бумажного эквивалента.

Основная проблема в том, что на данный момент есть только законопроект №1173189-7 о цифровых дубликатах, который рассматривается уже несколько лет. Если его примут, то компании смогут в будущем оцифровывать бумажные документы и после этого уничтожать бумажные оригиналы, что позволит обеспечить равноценное юридическое хранение изначально бумажных и электронных документов в одной системе по единым правилам. Но пока это невозможно.

Если же мы говорим о не юридически значимом хранении, то все намного проще. Электронный архив компания может создать на основании внутренних регламентов. Внешних правил тут нет. Можно организовать хранение в любом удобном формате.

Иногда организация создает финансовый архив документов - единую базу бумажных и электронных документов без учета соблюдения юридической значимости. Так компания систематизирует и сохраняет документы для легкого поиска и выгрузки копий по требованию регулятора.

Наталья Лапшина (SL Soft): Уже несколько лет обсуждается вопрос возможности создания электронных дубликатов, прорабатывается соответствующий законопроект, который позволил бы создавать скан-копии оригиналов бумажных документов, заверять их электронной подписью и уничтожать бумажные оригиналы по истечении короткого времени (1 года). Пока инициатива всё ещё находится на стадии законопроекта, но в этом году Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии в сфере цифровой трансформации и строительства дал поручение Минэкономразвития вместе с Минцифры и ФСБ до 30 апреля 2024 года представить предложения о дальнейшей проработке этого проекта в части архивного хранения создаваемых электронных документов и конвертации бумажных документов в цифровой формат.

Пока мы надеемся на скорые подвижки в этом вопросе, но в настоящее время Правилами Росархива разрешено ведение гибридного архива для упрощения учета и организации архивного делопроизводства. Однако уничтожение бумажных оригиналов до истечения срока их хранения всё ещё не допускается даже при наличии цифровой копии в СХЭД. С учетом этого мы рекомендуем заказчикам провести ретроконверсию бумажного архивного фонда с размещением скан-образов в СХЭД (и помогаем это осуществить), а в работе использовать именно оцифрованные версии, поскольку это позволит уменьшить изнашивание и обветшание оригиналов. Дополнительно при проведении ретроконверсии возможно применение OCR-решений для распознавания текста документов, что позволит обеспечить более простой и быстрый поиск документов в архиве.

Светлана Азарова (Directum): Если документ, подлежащий длительному хранению, был создан и подписан на бумаге, то даже после оцифровки (сканирования) уничтожать его нельзя. Это запрещено законодательно. Поэтому скорее всего нам придется жить с гибридными архивами еще какое-то время.

Но разные правила работы с бумажными и электронными документами сильно усложняют жизнь, представьте бухгалтеру или делопроизводителю, каждому сотруднику, руководителю нужно держать все варианты регламентов. При этом доля электронных оригиналов в общем документальном фонде растет неуклонно, поэтому мы рекомендуем унифицировать максимально процессы и сделать их электронными, это вполне реально.

Важно затормозить рост бумажного архива - закон позволяет создавать и хранить в электронном виде 90 % внутренних, 90 % кадровых, 99 % бухгалтерских и финансовых документов. А для бумажных – оцифровывать, помещать их в электронные архивы и пользоваться всеми преимуществами электронного взаимодействия, быстрого и удобного доступа.

При этом есть и методические трудности на нижнем уровне с «гибридными делами», которые фактически не разрешены в новых правилах. Это еще один повод максимально переходить на ЭДО.

Таким образом, всю работу с документами стоит перевести на единые электронные процессы. А старые архивы будут требовать только поддержания, расходы на них будут снижаться при наступлении сроков уничтожения документов. Такие архивы можно даже передать на внеофисное хранение — новые правила Росархива допускают такой вариант. Системы, которые позволяют единообразно хранить электронные копии бумажных документов и цифровые оригиналы, дают максимальную эффективность от внедрения.

Раис Ахкямов (ELMA): С одной стороны, правила Росархива требуют оцифровки бумажных документов для случаев, когда хотя бы один документ в пакете представлен в электронном виде. С другой, для остальных документов такая оцифровка является опцией. На текущий момент можно уверенно сказать, что глобально бумажные документы требуется по-прежнему хранить на материальных носителях, на которых они были созданы, а в СХЭД нужно помещать их электронные копии. При этом уничтожение бумажных оригиналов документов недопустимо, требуется обеспечение их архивного хранения, если срок хранения документов не истек. Обсуждаемые правил оцифровки бумажных документов (законопроект № 1173189-7) радикально эту ситуацию не изменят, так как даже если данный законопроект будет принят, для уничтожения бумажного оригинала потребуется получение электронных подписей всех лиц, подписавших ранее бумажный оригинал.

Михаил Легченко (F.Doc): Решение данного вопроса, на наш взгляд, зависит от того, какой объем бумажных документов накоплен в организации к моменту перехода на электронный документооборот, а также от того, какие сроки хранения превалируют. Если речь идет о длительном хранении, то потребуется, во-первых, определить ресурсы, которые необходимо выделить для создания электронных копий документов: специалисты, программное обеспечение и так далее. Во-вторых - спланировать соответствующие мероприятия по реализации данного процесса. Но опять же, рекомендуем в первую очередь оценить, насколько компании целесообразно на данном этапе оцифровать весь свой документооборот. Возможно, более рациональным решением станет перевод только новых документов в электронный вид.

ICT-Online.ru: Как сейчас, по вашей оценке, развивается этот рынок в России, в частности, с точки зрения импортозамещения? Какие тренды вы бы отметили, какие перспективы видите?

Наталья Храмцовская (ЭОС): Россия отстает в области разработки и внедрения современных архивных решений, не в последнюю очередь из-за отсталости архивной науки (по-прежнему неспособной выйти за узкие рамки классической организационно-распорядительной документации в контексте вертикального государственного документооборота и остающейся в целом на уровне 1980-х годов) и отсутствия строгих современных законодательно-нормативных требований - однако в стране одновременно широко внедряются деловые информационные системы, в том числе колоссальные по масштабам ГИС, многие из которых рассчитаны на обеспечение долговременной и постоянной сохранности высокоценной, в т.ч. правоустанавливающей информации и документов.

Ввиду важности документов и данных для исполнения (неархивных) законодательно-нормативных требований, для деловой деятельности и для обеспечения прозрачности и подотчётности, интерес к электронным архивам растёт. Задача чаще всего решается посредством разработки дополнительных модулей для уже используемых деловых информационных систем.

Тенденция к импортозамещению сильнее всего влияет на положение дел со специализированными архивными решениями, поскольку препятствует внедрению зарекомендовавших себя зарубежных решений (в т.ч. с открытым исходным кодом) – при отсутствии отечественных систем с равноценными функциональными возможностями и качеством.

Сергей Кирюшкин («Газинформсервис»): В рассмотренной мною части, а именно – в вопросах обеспечения криптографической защищенности электронных документов (обеспечения их целостности и аутентичности на всех этапах жизненного цикла) никакого импортозамещения не требуется, потому что криптографическая защита информации в подавляющем большинстве применений там, где об этом думают и внедряют, изначально основана на отечественных решениях.

Владимир Андреев («ДоксВижн»): На сегменте систем электронного документооборота это наиболее развивающийся класс задач. Уже реализованы большие проекты по созданию как чисто электронных, так и гетерогенных архивов. Отрасль с нетерпением ждет завершения работы над законом об «электронном» дубликате и формализации протоколов обмена с госархивами, после чего будет дан старт процессу полного отказа от бумаги - не только в части долгосрочного хранения электронных документов, но и отказа от накопленных бумажных архивов и замене их на электронные дубликаты.

Максим Мельситов «Инфосистемы Джет»): Сейчас у нас есть полный стек зрелых отечественных решений для электронных архивов от Directum и ЭЛАР. Это живая рабочая технология, которая постоянно развивается, обогащается новыми инструментами, такими как искусственный интеллект и машинное зрение.

В нашей жизни становится всё больше электронных документов, от медицинских справок и трудовых книжек до транспортных накладных и других документов, которые подписываются через ЭДО. Поэтому те компании, которые не задумываются о создании СХЭД сейчас, в ближайшем будущем обязательно столкнутся с необходимостью переводить свои документы в электронную форму.

Александр Кузнецов (ЭЛАР): Тренды задает законодательство, которое идет в сторону цифровизации и увеличения количества цифровых сервисов. Хранение и обеспечение безопасности информации – одна из ключевых задач в сегодняшних реалиях. Разработчики должны адаптироваться под востребованные задачи и превентивно дорабатывать свои решения, что позволит в нужный момент предоставить рынку готовые и работающие продукты.

Сейчас можно сказать, что импортозамещение состоялось. Сегодня, при рассмотрении вопросов организации хранения цифровой информации, безусловно, подразумеваются только отечественные продукты. Остались потребности импортозамещения для узкоспециализированных задач, например, инженерных продуктов, но даже в таких сферах складывается позитивная ситуация и в ближайшее время все трудности будут преодолены.

Лариса Тюминкина (RAMAX Group): На наш взгляд, последние годы в России рынок решений для долгосрочного хранения и архивирования документов активно развивается, в том числе с точки зрения импортозамещения. Это связано как с общим фокусом на цифровую трансформацию, так и с необходимостью снижения зависимости от зарубежных поставщиков в условиях санкций. Тренды, как и везде, основываются на потребностях: например, требования к использованию отечественных средств криптографической защиты информации в системах хранения и архивирования документов привели к активному развитию отечественных систем электронного архивного делопроизводства и управления документами с акцентом на обеспечение информационной безопасности, а увеличение спроса на оцифровку бумажных архивов государственных и коммерческих организаций способствовало росту использования OCR-технологий.

Константин Федоров (ЛАНИТ): Начнем с перспектив. Одним из главных драйверов изменений как раз стал тот самый законопроект о цифровых дубликатах, который мы уже упоминали. Еще стоит отметить рост объемов документов в целом и достаточно долгий срок их хранения в организации. Даже простые первичные документы хранятся 5 лет, проектная документация ‒ 20 лет, а кадровые документы от 50 до 75 лет до передачи в «Росархив». Компаниям приходится выделять под собственные архивы целые помещения и даже отдельные здания. Логично, что большинство с удовольствием бы перенесли архив в электронный вид. Это снижает затраты и упрощает управление фондом документов.

Если говорить о рынке СХЭД, то уже сейчас многие компании разрабатывают собственные решения. В частности, наша платформа LANIT Document Management изначально разрабатывалась как полноценная CSP-система, которая и должна лежать в основе системы архива.

Наталья Лапшина (SL Soft): Непосредственно сама механика архивного хранения в стране изначально была отечественной, но только сейчас в технологической основе для реализации этой механики начали активно использовать российские решения. То есть до недавнего времени на рынке было представлено много различных продуктов для организации архивного хранения на базе, например, OpenText, Documentum и других зарубежных вендоров, а полностью отечественных решений было мало. В настоящий же момент сегмент российских продуктов в архивной сфере активно растет и развивается, в том числе актуализируются и требования к архивам, что мы видим на примерах Приказа №77 и законопроекта об электронных дубликатах.

Светлана Азарова (Directum): На государственном уровне уже принимаются меры по масштабному переходу на электронный документооборот. Буквально недавно принято распоряжение правительства РФ от 16.03.2024 № 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления». Согласно нему, к 2030 году все документы должны храниться в электронном виде, что делает архив крайне востребованным.

В бизнесе приходит понимание, что электронные документы и цифровые архивы - это выгодно. Сокращаются стоимость передачи, хранения, время на поиск и работу с данными. Некоторые клиенты хотят оцифровать свои физические архивы за последние десять лет.

В свою очередь, разработчики принимают актуальность задачи и начинают разрабатывать свои решения. Однако важно учитывать методологическую работу и опыт работы с архивами. Лучше работать с компаниями, которые давно занимаются вопросами долговременного хранения документов, предлагают решения, эффективно и быстро справляющиеся с большими объёмами данных. При этом - разрабатывать продукты в связке с другим российским программным обеспечением (ОС, СУБД) и выстраивать комплексную ИТ-инфраструктуру на полностью импортонезависимом ПО.

Раис Ахкямов (ELMA): Я бы сказал, что с точки зрения импортозамещения этот рынок чувствует себя наиболее комфортно, потому что отечественные системы класса СЭД и СХЭД давно существуют и развиваются и развивались ранее без дополнительных стимулов со стороны государства. Глобально это привело к тому, что на рынке существует заметное количество готовых отечественных решений и платформ, которые могут быть использованы в качестве основы для создания СХЭД. Развитие идет за счет прихода к отечественным вендорам крупного бизнеса, который ранее не доверял существующим отечественным решениям, предпочитая им зарубежные аналоги. Однако волна импортозамещения привела к появлению новых отечественных решений, источником которых является тот самый крупный бизнес.

Что касается трендов, то вместе с развитием требований развивается уровень интеграции СХЭД в корпоративное информационное пространство автоматизации процессов архивного дела.

ICT-Online.ru: Большое спасибо всем за беседу!

Свежее по теме

Интересные ссылки

- Citeck вошел в контур SL Soft (ГК Softline)

- АО «ТКП» внедрило систему резервного копирования от «Киберпротекта» для защиты критически важные данных

- Высокотехнологичные партнерские решения расширяют экосистему комплексного обеспечения безопасности НКК

- Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с российской СУБД Postgres Pro

- Сергей Кирюшкин: российский бизнес заинтересован в ЭДО со странами юго-восточной Азии